長崎NAGASAKI

2748

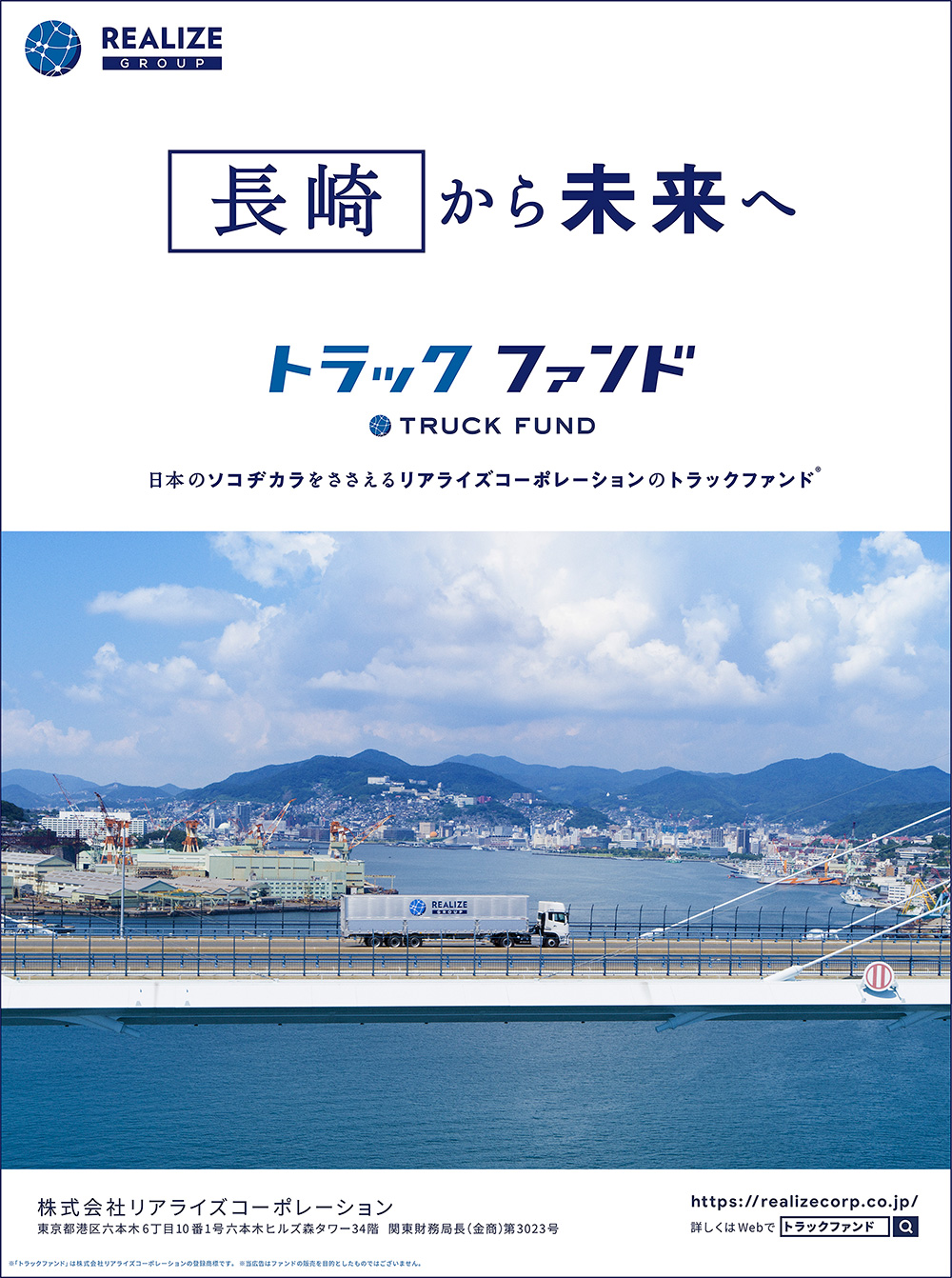

リアライズトレーラーが渡る2つの海上橋

九州の西北部に位置する長崎県は、平地が少なく、いたるところに山や丘が隆起した地形が特徴です。海岸線は複雑に入り組んでおり、その長さは北海道に次いで全国2位。映像では、そんな長崎の海で交通の要となっている2つの海上橋を捉えました。

ひとつは、長崎港にまたがる女神大橋。市街地の混雑の緩和を目的として建造された、優美な斜張橋です。海面から橋桁までは65mもの高さがあり、橋上からは山の斜面に家々が立ち並ぶ港町の景色を一望できます。

もうひとつは、長崎市と南西海上10kmに浮かぶ伊王島を結ぶ伊王島大橋。もっとも高くなっている橋の中心に向かって走っていくときには、海から空へと飛び立っていくように感じられます。

雲仙岳を望む海中の道路・雲仙多良シーライン

有明海から長崎県に深く食い込んだ諫早湾では、江戸時代から干拓が行われてきました。1989年からは国営の干拓事業が始まり、その外縁部に築かれた堤防の上には、全長約8kmの諫早湾干拓堤防道路が通っています。

諫早市高来町と雲仙市吾妻町をつなぐこの道の名前は、雲仙多良シーライン。海中の道を駆け抜けるリアライズトレーラーの背景には、雲仙岳がどっしりと鎮座しています。

雲仙岳というのは、普賢岳や妙見岳、九千部岳などの火山群の総称です。変化に富む豊かな自然に恵まれたこの一帯は、1934年、日本で最初の国立公園に指定されました。主峰の普賢岳では火山活動が見られましたが、現在は下火になっています。

一度は途絶えた伝統が復活した長崎びいどろ

16世紀に開かれた長崎港は、江戸時代の鎖国期にも日本で唯一の貿易港として栄えていました。海外からもたらされたさまざまな異文化のひとつが、ポルトガル語でガラスを意味するビードロ。やがて長崎でつくられるガラス製品は、「長崎びいどろ」として全国に知れ渡っていきます。しかし戦後には、その伝統が途絶えてしまいました。

映像に登場するのは、そんな長崎びいどろの伝統に再び火を灯したガラス工房・瑠璃庵。18世紀につくられていた冷酒用の急須・長崎チロリの制作風景を捉えました。真っ赤に熱されたガラスが職人の技によってみるみる形を変えていく様子は、まるで魔法のよう。深く澄んだ瑠璃色が、長崎の海を思わせます。